日前,中共江西省委 江西省人民政府印发《关于全面推进美丽江西建设的实施意见》,《实施意见》锚定三个节点提出美丽江西建设的目标要求:到2027年美丽江西建设成效显著,到2035年美丽江西目标基本实现,到本世纪中叶美丽江西全面建成。

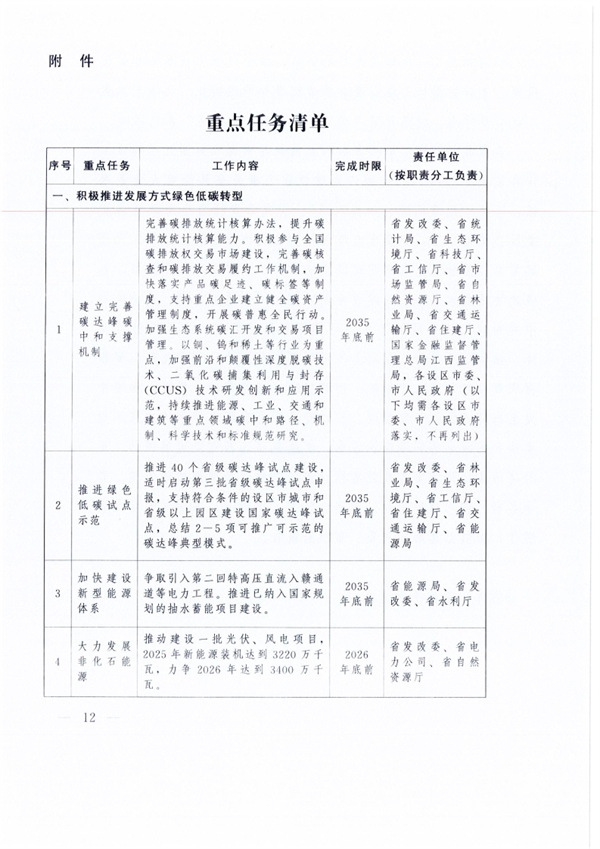

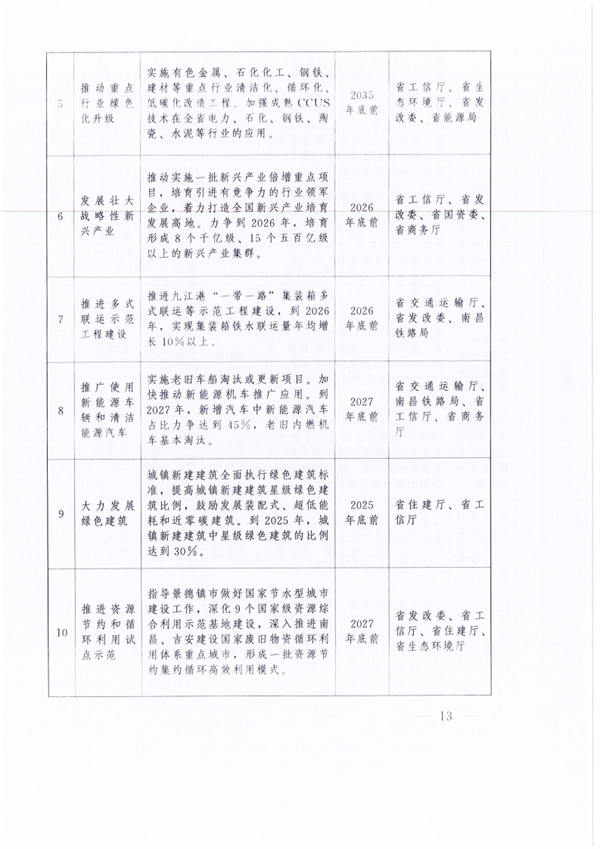

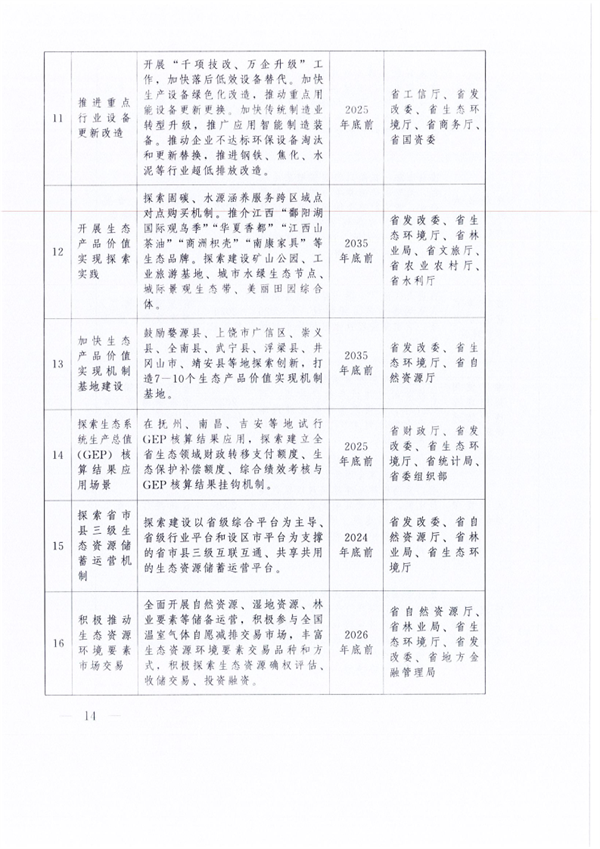

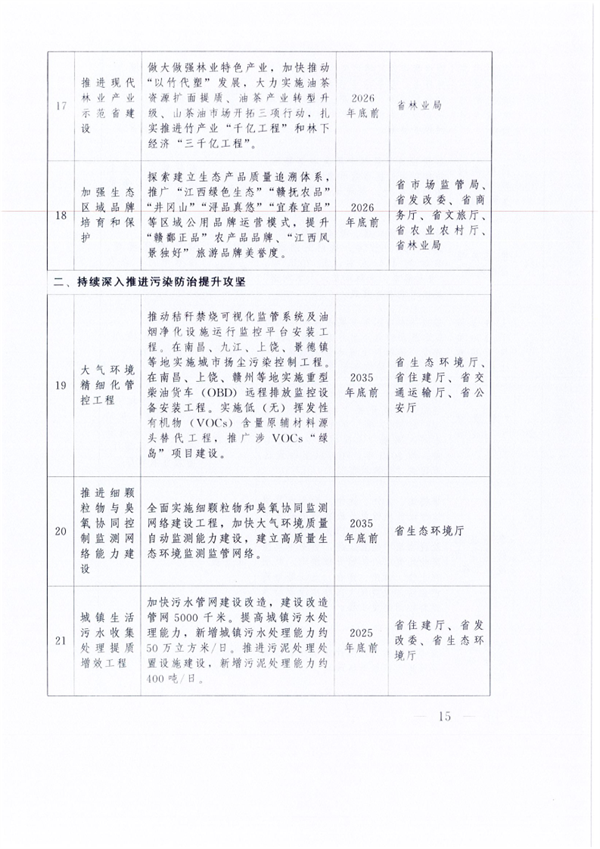

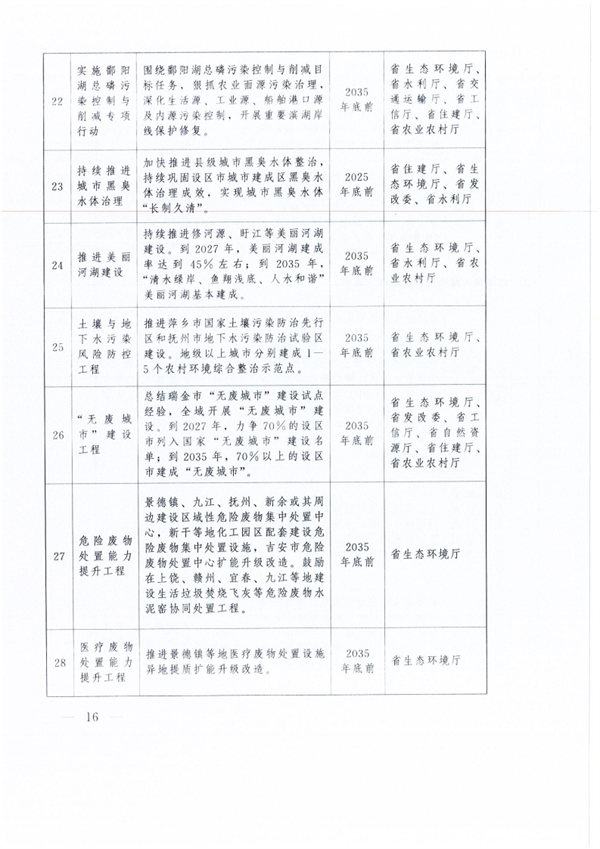

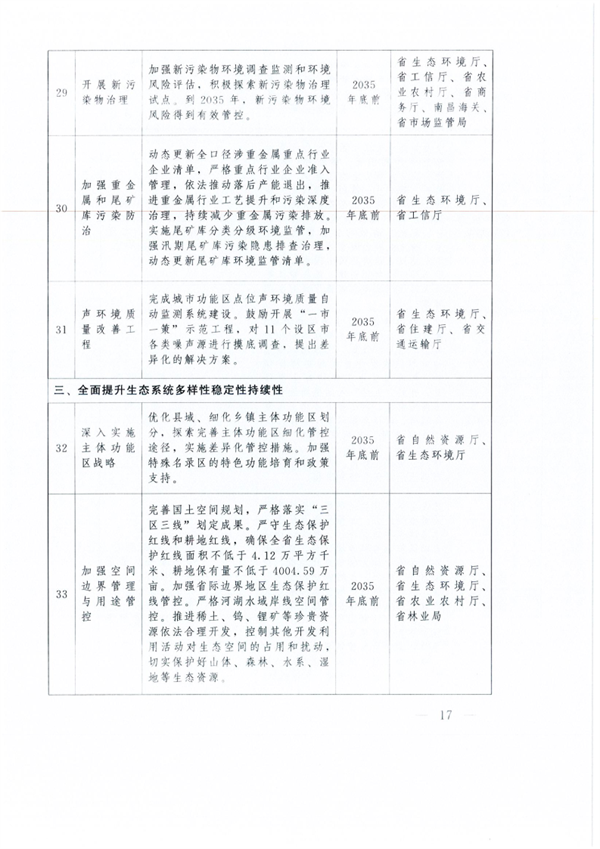

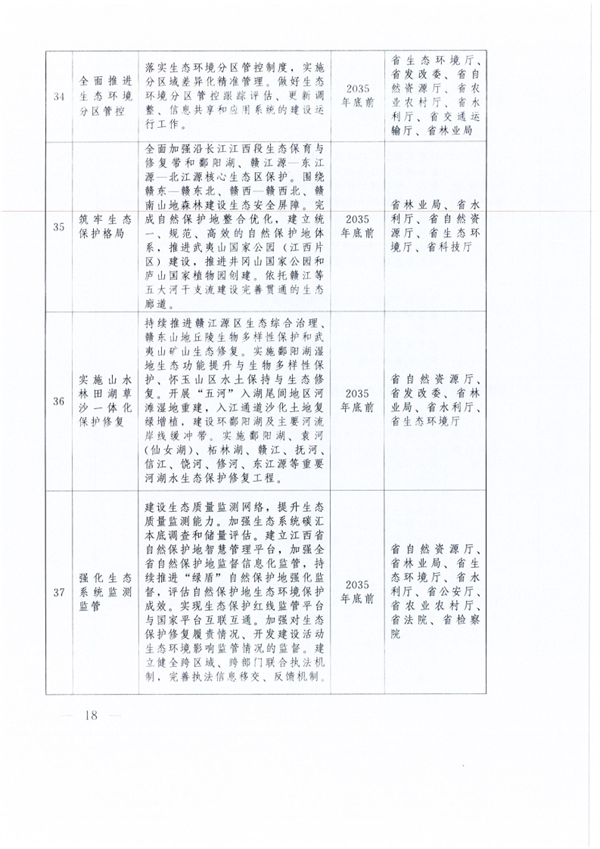

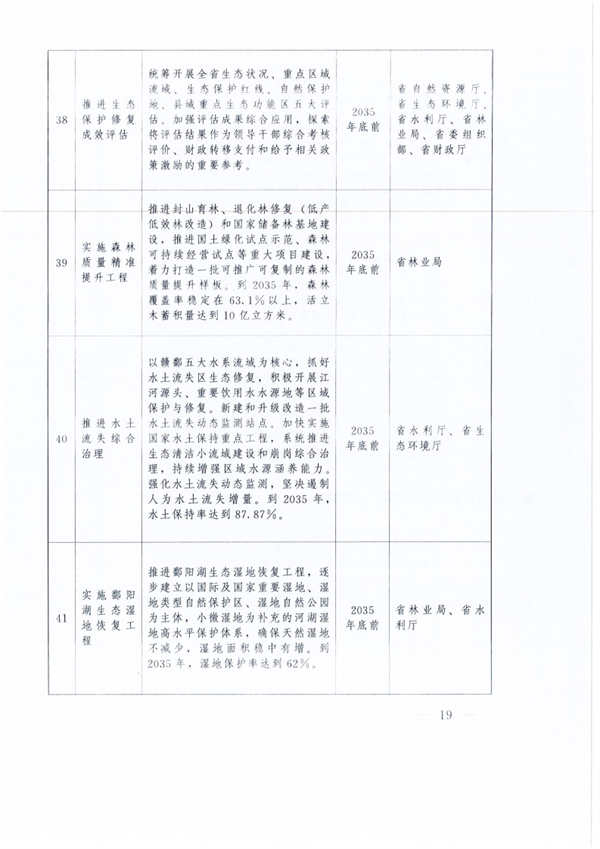

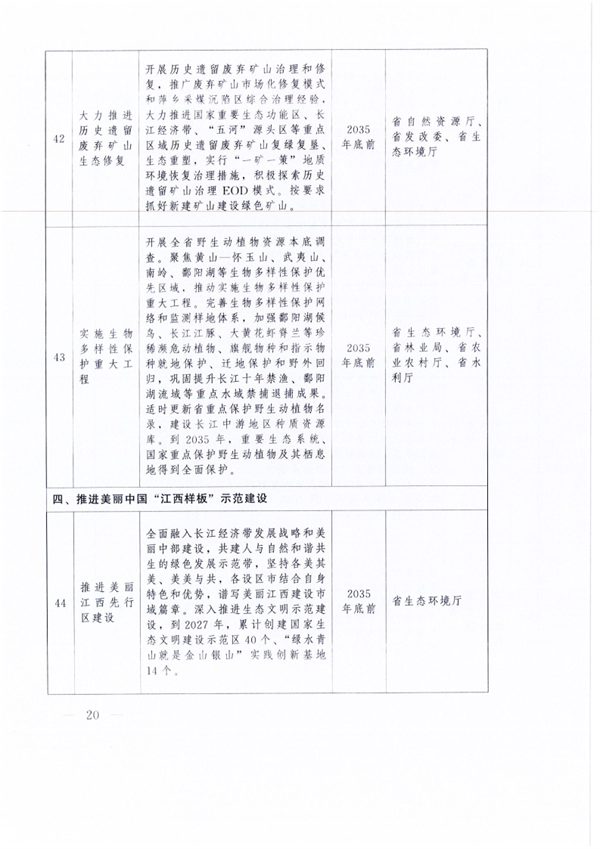

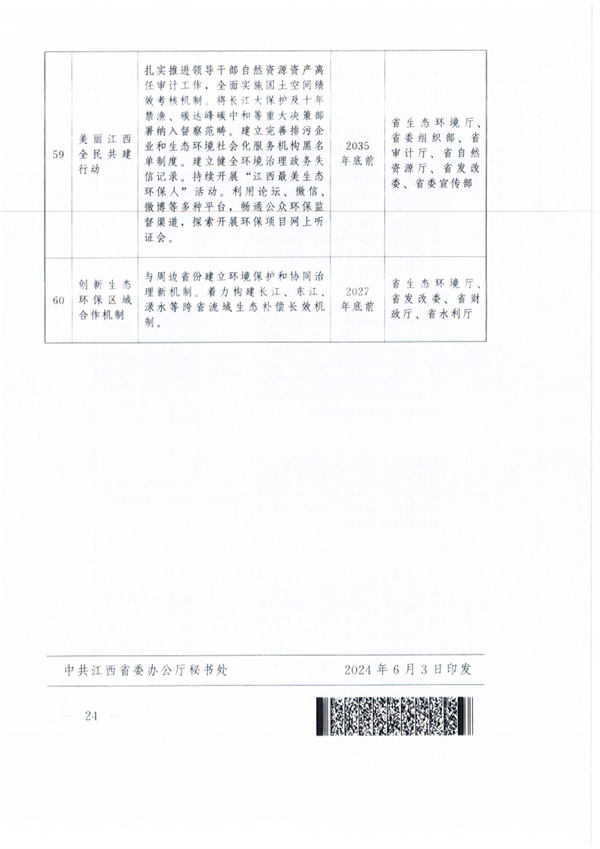

《实施意见》围绕全面落实省委十五届四次、五次全会精神,打造国家生态文明建设高地,以更高标准打造美丽中国“江西样板”,提出5大方面19条重点任务,同时部署了60项重点任务清单:

一是绿色低碳转型方面。积极稳妥推进碳达峰碳中和,优化调整产业、能源、交通运输结构,进一步提高非化石能源占能源消费总量比重。协同推进减污、降碳、扩绿、增长,推进节能、节水、节地、节材、节矿。全面健全生态产品价值实现机制,推动形成绿色低碳生产方式和生活方式。

二是污染防治攻坚方面。坚持精准、科学、依法治污,持续深入打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战,进一步强化固体废物和新污染物治理。到2035年,全省细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下,“蓝天白云、繁星闪烁”成为常态,基本建成“清水绿岸、鱼翔浅底、人水和谐”的美丽河湖。

三是生态保护修复方面。完善国土空间规划,全面推进生态环境分区管控。持续筑牢自然生态屏障,实施重要生态系统保护和修复重大工程,构建就地保护与迁地保护相结合的生物多样性综合保护体系。到2035年,全省湿地保护率达到62%,水土保持率达到87.87%,展现赣鄱大地秀美山川勃勃生机。

四是示范样板建设方面。努力建设美丽江西先行区,多层次打造美丽江西建设示范样板。推进以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向的美丽城市建设,建成一批成效显著的样板城市。学习运用“千万工程”经验,推动美丽乡村基本建成。着力打造一批美丽园区、美丽社区、美丽学校等“美丽细胞”。

五是健全保障机制方面。守牢美丽江西建设安全底线。加强科技支撑,构建数字化治理体系。充分运用法治、市场等手段,强化对美丽江西建设的财政、金融、价格等政策支持,形成美丽江西人人参与、人人共享的良好社会氛围。

关于全面推进美丽江西建设的实施意见

建设美丽江西是全面建设社会主义现代化江西的重要目标,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,全面落实全国生态环境保护大会部署,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,统筹高质量发展、高水平保护、高品质生活、高效能治理,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,做到全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动,全面深化国家生态文明试验区建设,全力打造国家生态文明建设高地,更高标准打造美丽中国“江西样板”,为奋力谱写中国式现代化江西篇章奠定坚实基础。到2027年,美丽江西建设成效显著;到2035年,美丽江西目标基本实现;展望本世纪中叶,美丽江西全面建成。

一、积极推进发展方式绿色低碳转型

(一)积极稳妥推进碳达峰碳中和。实施碳达峰“十大行动”。加快规划建设新型能源体系,确保能源安全。重时控制煤炭等化石能源消费,加强煤炭清洁高效利用,大力发展非化石能源,加快构建新型电力系统。推进减污降碳协同增效创新试时,强化多污染物与温室气体协同控制。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控,加强碳排放双控基础能力和制度建设。逐年编制省、市温室气体清单。落实甲烷及其它非二氧化碳温室气体排放控制政策措施,开展重时领域非二氧化碳温室气体减排试时。落实全国碳市场和全国温室气体自愿减排交易市场建设运行要求,加强碳排放数据质量监管。到2035年,非化石能源占能源消费总量比重进一步提高。

(二)统筹推进重时领域绿色低碳转型发展。聚焦建设具有江西特色的现代化产业体系,推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合,深入实施绿色低碳产业培育工程,加快形成和发展新质生产力,改造升级传统产业,发展壮大战略性新兴产业,积极部署未来产业。严把准入关口,坚决遏制“高耗能、高排放、低水平”项目盲目上马。推进重时行业设备更新改造,促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升。大力发展再制造产业。加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造,提高绿色建筑比例,发展装配式、超低能耗和近零碳建筑。大力推进“公转铁”“公转水”,发展多式联运、大宗货物“散改集”。到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%,老旧内燃机车基本淘汰,港口集装箱铁水联运量保持较快增长;到2035年,铁路货运周转量占总周转量比例实现有效提升。

(三)推进各类资源节约集约循环利用。实施全面节约战略,推进资源全过程管理和全链条节约。持续推进重时领域节能降耗,加强城乡建设节能,加强能源节约高效利用。认真落实最严格水资源管理制度,深入实施国家节水行动,强化用水总量和强度双控,加强非常规水源配置利用,推动污水再生循环化利用,推进海绵城市建设。加强土地节约集约利用,推广节地技术和模式。推进原材料节约和资源循环利用,加强新兴产业废弃物循环利用,稳步推进废钢铁、废铜、废塑料、废旧电池等再生资源利用,大力推进“以竹代塑”。推进绿色矿业发展示范区建设,提高矿产资源开发利用水平。到2035年,能源和水资源利用效率显著提高。

(四)健全生态产品价值实现机制。持续完善生态价值制度化评价,稳步推进自然资源统一确权登记,开展生态系统生产总值(GEP)定期核算和成果应用。深化省部共建绿色有机农产品基地试时省和现代林业产业示范省建设,打造“江西绿色生态”区域公用品牌。深入开展国家生态综合补偿试时,完善市场化、多元化生态补偿机制。做大做强中国南方生态资源环境要素交易平台,积极推进林业碳汇交易。推进排污权交易试时改革。推进国家绿色金融改革创新试验区、抚州国家生态产品价值实现机制试时建设。推动开展气候投融资试时。到2027年,生态产品价值实现走在全国前列;到2035年,生态产品价值实现机制全面健全。

二、持续深入推进污染防治提升攻坚

(五)持续深入打好蓝天提升攻坚战。以南昌、九江和萍乡为重时,以细颗粒物控制为主线,推进大气污染全面治理。强化挥发性有机物综合治理,实施源头替代工程。持续推进钢铁、水泥、焦化等重时行业及燃煤锅炉超低排放改造。深化扬尘污染综合治理。深入开展移动源污染防治。强化秸秆综合利用与禁烧。加强区域污染联防联控,持续提升重污染天气应急应对能力。到2027年,全省细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下;到2035年,全省细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下,“蓝天白云、繁星闪烁”成为常态。

(六)持续深入打好碧水提升攻坚战。统筹水资源、水环境、水生态治理,推动“五河”及长江干流江西段、重要支流、重时湖库和跨省河流保护治理。加强《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》宣贯,实施鄱阳湖总磷污染控制与削减专项行动。保障饮用水水质安全,推进备用水源地建设。强化入河排污口排查整治和监测监管。加快补齐城镇和开发区污水收集和处理设施短板,加强污泥无害化处理和资源化利用。基本消除城乡黑臭水体并形成长效机制。建立水生态考核机制,保障河湖生态流量。到2027年,全省地表水水质优良比例达到95%(其中II类水比例达到80%),美丽河湖建成率达到45%左右;到2035年,“清水绿岸、鱼翔浅底、人水和谐”美丽河湖基本建成。

(七)持续深入打好净土提升攻坚战。深入开展土壤污染源头防控行动,分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖。强化优先保护类耕地保护,扎实推进受污染耕地安全利用和风险管控。强化联动、联享、联管机制,依法加强建设用地用途变更和污染地块风险管控的联合监管。加强部门间地下水监测工作协同和数据共享,全面开展土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测。强化地下水型饮用水水源地环境保护,严控“两场两区”地下水环境污染风险。到2027年,受污染耕地安全利用率达到94%以上,建设用地安全利用得到有效保障;到2035年,地下水国控点位I-IV类水比例达到80%以上,土壤环境风险得到全面管控。

(八)加强固体废物和新污染物治理。强化科技支撑,充分利用好我省矿产资源。全面开展“无废城市”建设,加强固体废物综合治理,限制商品过度包装,全链条治理塑料污染。深化全面禁止“洋垃圾”入境工作。强化危险废物监管和利用处置能力,提升医疗废物处置能力。加强尾矿库无害化处理、资源化利用。强化铊等重金属污染防控。持续推动新污染物监测能力建设,深入开展新污染物环境风险评估和防控技术研究,积极探索推进新污染物治理。到2027年,在全域开展“无废城市”建设的基础上,力争70%的设区市列入国家“无废城市”建设名单,固体废物综合利用水平显著提升;到2035年,70%以上的设区市建成“无废城市”,新污染物环境风险得到有效管控。

三、全面提升生态系统多样性稳定性持续性

(九)不断优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区战略,完善国土空间规划,严格落实“三区三线”划定成果。严守生态保护红线和耕地红线,确保全省生态保护红线面积不低于4.12万平方千米、耕地保有量不低于4004.59万亩。严格管控城镇开发边界,严格河湖水域岸线空间管控。全面推进生态环境分区管控,实施分区域差异化精准管理。到2035年,生态保护红线生态功能不降低、性质不改变。

(十)持续筑牢自然生态屏障。夯实“一江双心、五河三屏”生态保护格局,推进国家重点生态功能区、重要生态廊道保护建设。健全以国家公园为主体的自然保护地体系,完成自然保护地整合优化,推进武夷山国家公园(江西片区)建设,推进井冈山国家公园和庐山国家植物园创建。健全生态监测网络,加强生态状况监测评估。持续推进“绿盾”自然保护地强化监督,建立生态保护红线生态破坏问题监督机制。到2035年,生态系统格局更加稳定,展现赣鄱大地秀美山川勃勃生机。

(十一)推进生态系统保护修复。构建“一带两核六区”生态修复格局,实施重要生态系统保护和修复重大工程。开展山水林田湖草沙一体化保护和修复。加快推进鄱阳湖水利枢纽工程建设。实施鄱阳湖生态湿地恢复工程,强化鄱阳湖全流域生态环境综合治理。深入推进森林可持续经营试点重点省建设。系统推进生态清洁小流域建设和崩岗综合治理。大力推进历史遗留废弃矿山生态修复。到2035年,森林覆盖率稳定在63.1%以上,活立木蓄积量达到10亿立方米,湿地保护率达到62%,水土保持率达到87.87%,生态系统基本实现良性循环。

(十二)全面加强生物多样性保护。开展生物多样性保护地方立法调研,更新江西省生物多样性保护战略与行动计划。开展全省野生动植物资源本底调查。聚焦黄山一怀玉山、武夷山、南岭、鄱阳湖等生物多样性保护优先区域,推动实施生物多样性保护重大工程,构建就地保护与迁地保护相结合的生物多样性综合保护体系。持续巩固长江和鄱阳湖重点水域十年禁渔成果,建设长江中游地区种质资源库。到2035年,全省自然保护地面积占国土面积比例不低于12%,重要生态系统、国家重点保护野生动植物及其栖息地得到全面保护。

四、推进美丽中国“江西样板”示范建设

(十三)建设美丽江西先行区。全面融入长江经济带发展战略和美丽中部建设,共建人与自然和谐共生的绿色发展示范带。协同推进生态环境保护和绿色低碳发展。完善南昌都市圈生态环境协调保护机制,打造绿色低碳发展高地,展现“浩渺鄱湖、沃野千里”大美风光。深化赣州、吉安与粤港澳大湾区生态环境保护长效合作机制,推进革命老区美丽建设,展现“郁郁葱葱、碧水长流”俊美风景。推动赣东北地区绿色低碳发展领域开放合作,加速对接融入美丽长三角一体化,展现“妩媚青山、小桥流水”秀美风韵。促进赣西地区产业绿色转型和新兴绿色动能培育,展现“山明水秀、阡陌纵横”和美风貌。打造赣中地区生态产品价值实现和生态经济发展标杆,展现“红绿辉映、山水交融”娇美风姿。各设区市结合自身特色和优势,谱写美丽江西建设市域篇章。深入推进生态文明示范建设,推动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设。到2027年,累计创建国家生态文明建设示范区40个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地14个。

(十四)建设美丽城市。推进以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向的美丽城市建设。提升城市规划、建设、治理水平,实施城市更新行动,强化城际、城乡生态共保环境共治。开展城市生态环境治理评估。到2027年,打造1-2个美丽城市建设样板城市;到2035年,实现美丽城市建设全域覆盖,建成一批成效显著的样板城市。

(十五)建设美丽乡村。学习运用“千万工程”经验,统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治。扎实推进农村厕所革命,以农水农治、农水农用和农民满意为导向,因地制宜开展农村生活污水、垃圾和黑臭水体整治。强化“万村码上通”平台运维管理和场景应用,建立健全村庄环境长效管护机制。加强农业面源污染防治和农业废弃物资源化利用。加强传统村落保护利用和乡村风貌引导。到2027年,美丽乡村整县建成比例达到40%;到2035年,美丽乡村基本建成。

(十六)建设“美丽细胞”。将美丽江西建设融入基层治理创新,着力打造一批美丽园区、美丽工厂、美丽社区、美丽庭院、美丽学校等“美丽细胞”。

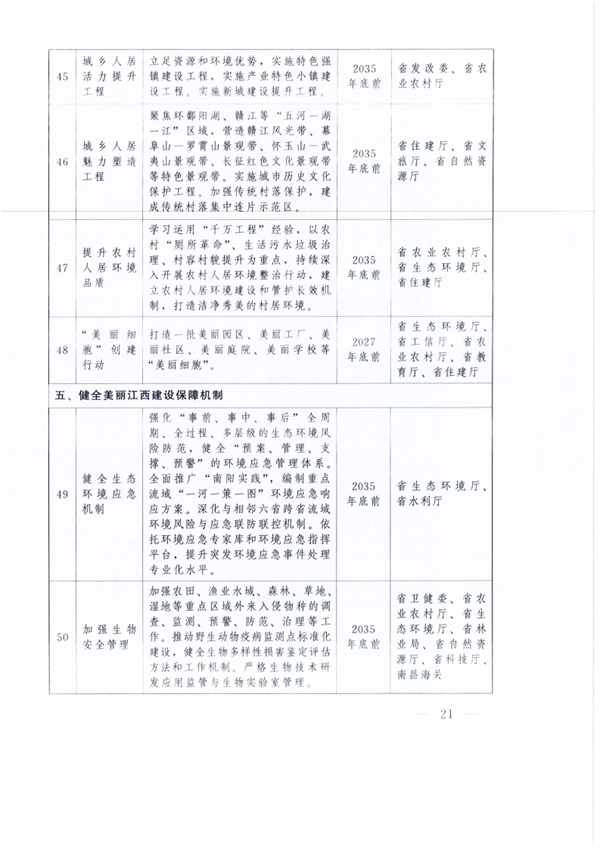

五、健全美丽江西建设保障机制

(十七)守牢安全底线。贯彻总体国家安全观,完善生态安全工作协调机制,形成全域联动、立体高效的生态安全防护体系。严密防控环境风险,完善环境应急体制机制。加强生物安全管理,加大外来物种入侵防治力度。保障核与辐射安全,完善核与辐射环境质量监测、应急监测和监督性监测“三张网”。加强气候变化预测预警和影响风险评估,持续提升重点领域的气候韧性,深化气候适应型城市建设。

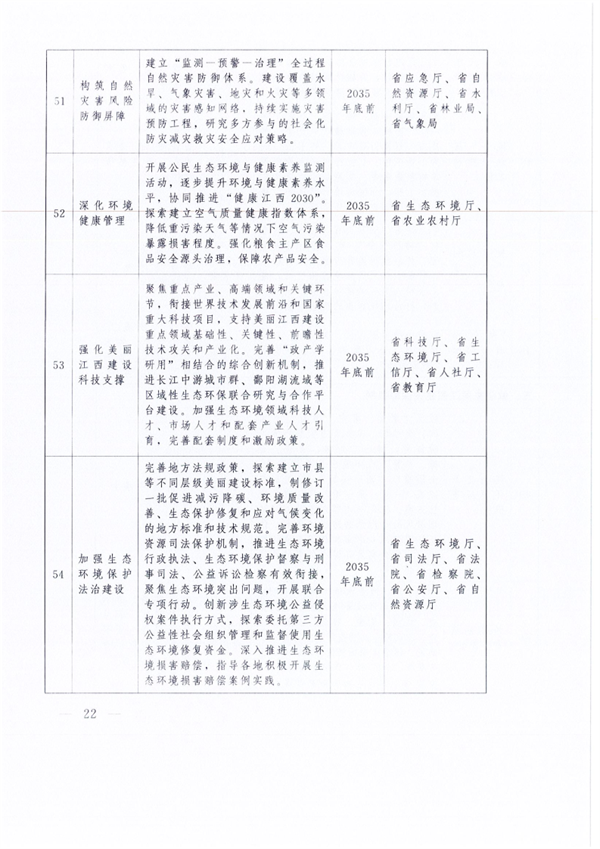

(十八)完善体制机制。加强科技支撑,创新生态环境科技体制机制,加强企业主导的产学研深度融合,支持高校和科研单位加强环境学科建设。加强环境污染防治江西省重点实验室和大气污染防治攻关联合中心等平台、美丽江西建设研究院等智库建设,加大生态环境领域的基础研究、应用基础研究及核心技术攻关。强化对美丽江西建设的财政、金融、价格等政策支持。深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革。持续提升生态环境监管能力,加强生态环境人才队伍建设。加快数字赋能,构建美丽江西数字化治理体系。强化美丽江西建设法治保障,健全地方法规政策,充分发挥国家技术标准创新基地(江西绿色生态)作用,加快推进美丽江西建设重点领域标准规范研制工作。

(十九)开展全民行动。繁荣赣鄱生态文化,深化美丽江西建设的典型案例总结、宣传教育和实践推广。大力开展世界环境日、全国生态日、省生态文明宣传月等多种形式的宣传活动,加快形成全民生态自觉,倡导城乡居民绿色低碳、文明健康的生活方式和消费方式。构建多元行动体系,健全环境公众参与和监督机制,充分发挥行业协会商会桥梁纽带和群团组织、文学艺术界广泛动员作用,持续开展“美丽中国,我是行动者”系列活动。

各地各部门要把坚持和加强党的领导贯彻到美丽江西建设工作各领域全过程,把美丽江西建设作为事关全局的重大任务来抓,落实“党政同责、一岗双责”。要充分发挥省生态环境保护委员会统筹作用,完善生态环境保护协调协作机制。各级人大及其常委会要加强生态文明建设立法工作和法律法规实施监督,各级政协要加大生态文明建设专题协商和民主监督力度。支持民进中央对口江西开展长江生态环境保护民主监督。各地要结合实际,细化任务举措,原则上不再制定配套文件。各有关部门要根据职责分工加强工作衔接,协调推进、相互带动。要深入推进中央生态环境保护督察整改、长江经济带生态环境警示片披露问题整改和省级生态环境保护督察,实施美丽江西建设进展评估,适时将污染防治攻坚战成效考核过渡到美丽江西建设成效考核。各地各有关部门推进美丽江西建设年度工作情况,书面送省生态环境厅,由其汇总后向省委、省政府报告。

编辑:赵凡

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 010-88480317