城市供排水一体化通过整合供水、污水处理、管网等资源,构建统一管理模式,破解传统分割式管理难题,优化水资源配置与利用效率。实践路径包括资产整合(收购、特许经营、无偿划转)与机制创新(厂网定价、绩效考核),如重庆水务整合全产业链、深圳水务主导50%市场、成都以TOT模式统一运营存量设施。当前需突破厂网一体化定价及效果导向的考核体系,结合市场化融资与政策创新,推动全链条协同发展,助力城市水环境治理与可持续运营。

城市供排水一体化概述

水务是社会和经济发展的重要基础性,供水、污水、排水管网是关键环节。据城乡统计年鉴,至2022年底我国城市供水综合生产能力31510万立方米/日,供水管道长度110万公里;污水处理能力21606万立方米/日,排水管道长度91万公里。2022年度,城市供水固定资产投资713亿元,排水固定资产投资1905亿元。1978-2022年,城市供水固定资产投资累计10627.24亿元,排水固定资产投资累计21183.37亿元。

水务资金投入大,专用性高,扩展需求强,需要持续性的资金支持。目前各城市在水务上形成了很多存量资产;该部分资产的盘活及效率提升,对于城市的健康发展至关重要。在历史上,基于资金及经营因素,形成了“分散”的投资及运营格局。面向未来“资金新形势”,城市水务将面临资金约束下的配置优化和效果提升。

供排水一体化,是指将供水系统、污水处理系统、排水管网、再生水系统等转变为统一的资源管理模式,从而使水资源得到科学合理的开发利用,实现水资源的优化配置和循环利用,提高水资源的利用效率和水环境的保护水平。供排水一体化的必要性在于,面对城市快速发展,排水和供水系统缺乏整体性的顶层规划和协调,存量和增量关系难处理,结构效率提升受阻;在分割的情况下,水资源利用整体挖掘不足;在政府筹资及债务压力下,一体化经营回报机制的建立可实现市场化融资。

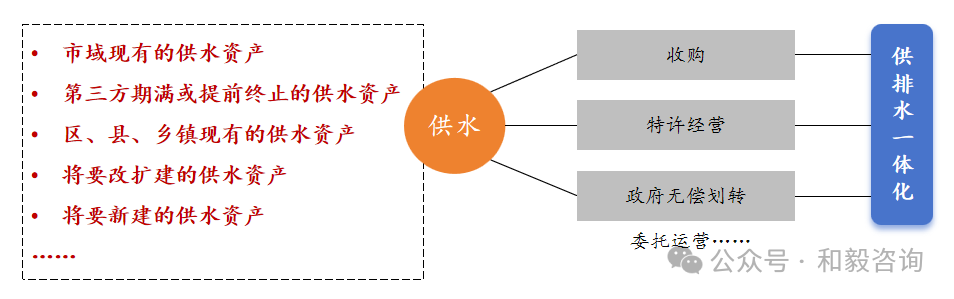

图1-1 供排水一体化示意图

城市供排水一体化实践

2024年3月,《住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》(建城〔2024〕18号)提出,“排水主管部门要构建以污染物收集效能为导向的管网运行维护绩效考核体系和付费体系,对污水处理厂和管网联动按效付费。”2025年1月,住房城乡建设部城市建设司《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南》提出,“建立以污染物集中收集效能和水环境质量提升为核心的绩效评价体系,制定绩效考核办法,对管网运行维护单位进行绩效考核,按效付费。”

2001年,重庆水务整合了重庆自来水公司、重庆排水公司等国企,建立了从原水、供水、排水及污水处理的完整水务产业链。2009年招股说明书显示,集团拥有供、排水管网总长约3234千米。2007年,重庆水务集团取得了市政府授予的供水和排水特许经营权。

2001年,深圳市政府批复同意了原深圳市自来水集团提出的《深圳市供排水一体化经营方案》,将原深圳经济特区的大部分城市供水以及全部排水和污水处理业务整合起来,成立国有独资的深圳市水务集团有限公司。整合完成后,深圳水务集团成为净资产近60亿元、拥有167万吨/日供水能力和122万吨/日污水处理能力、并拥有约3500公里供水管网和2500公里排水管网资产的大型水务企业,成为深圳水务市场的主导企业,市场占有率近50%。

2020年,成都市印发《关于优化水务管理体制构建供排净治一体化机制的试行意见》,成为全国第一个系统化推进供排净治一体化的地区。成都市将水务全产业链存量设施以TOT模式划转行业国企经营。

2022年,金华市印发《关于推进市区供排水一体化的实施意见》,2022年底前,完成市区供水、排水设施统一运营,推进市区污水处理设施统一运营。积极发挥市属国有企业市场主体作用,先行在市区探索建立供排水设施建设、管理、运营一体化模式,随后逐步在全市域范围内推广应用。

2024年,信阳市城镇供排水一体化试点。中心城区,成立水务集团。中心城区建成区现有供水设施管理权(含羊山新区陆庙、彭家湾、双井办事处)、污水处理设施管理权(含第二、第三污水处理厂及其收水管网)、排水防涝设施运维管理权(含下穿铁路立交泵站),从现管理单位整体移交水务集团公司。

城市供排水一体化整合运作

在城市供排水一体化中,推进资产整合至关重要。供水、污水处理、排水管网是主要整合对象。在供排水一体化整合的同时,构建一体化运营机制、合理的定价体系以及按效付费机制,有助于供排水一体化的有效运作。

(一)供水整合运作

城市水务集团作为城市供水的最主要的服务主体,城市主城区的供水目前基本是城市水务集团在管理运营,但是区县、乡镇的供水服务散落不同的供水服务主体。因此,供水的整合运作,不仅仅是市域供水整合,也包括很多区、县、乡镇的供水整合。

供水资产的整合方式主要包括:通过收购、特许经营、政府无偿划拨、委托运营等,整合市域现有的供水资产、第三方期满或提前终止的供水资产、区县乡现有的供水资产、将要新建或改扩建的供水资产等。

图2-1 供水整合运作

01 收购

收购作为资源整合的一种方式,是供排水一体化实现的重要途径之一,也是水务企业扩张重要的手段之一。收购是指一家企业通过收购另外一家公司股权或整体资产收购的方式合并另一家公司,其目的是获得另外一家公司的经营资源。在大多数水务企业的成长之路上,都借助外延收购获得了快速成长。

以兴蓉环境(000598)收购整合成都市自来水厂为例。2011年,兴蓉环境收购成都市兴蓉集团(后更名成都环境集团)下属全资子公司——成都市自来水有限责任公司100%的股权。本次收购采取协议定价,交易价格确定为19.09亿元,采用公开发行股票募集资金。

2017年8月10日,成都市自来水六厂B厂BOT项目特许经营期届满(1999年由世界水务巨头威立雅集团和日本丸红株式会社组成联合体竞标,获取了该项目18年建设及运营特许经营权),兴蓉环境控股股东成都环境集团作为政府指定的接收方。2018年,兴蓉环境控股子公司自来水公司,向成都环境集团购买水六厂B厂资产,包括水六厂B厂原BOT项目资产及所在宗地的土地使用权。本次交易采用非公开协议转让方式,标的资产的转让价格为评估价34,676万元。

02 特许经营

政府经公开竞争方式授予水务企业特许经营权(包括新建项目和存量项目),是供排水一体化整合的重要途径。不仅有利于促进区域供排水一体化实现,提高水资源利用效率和环境质量,也有助于满足水务企业自身扩张及未来发展的需要。

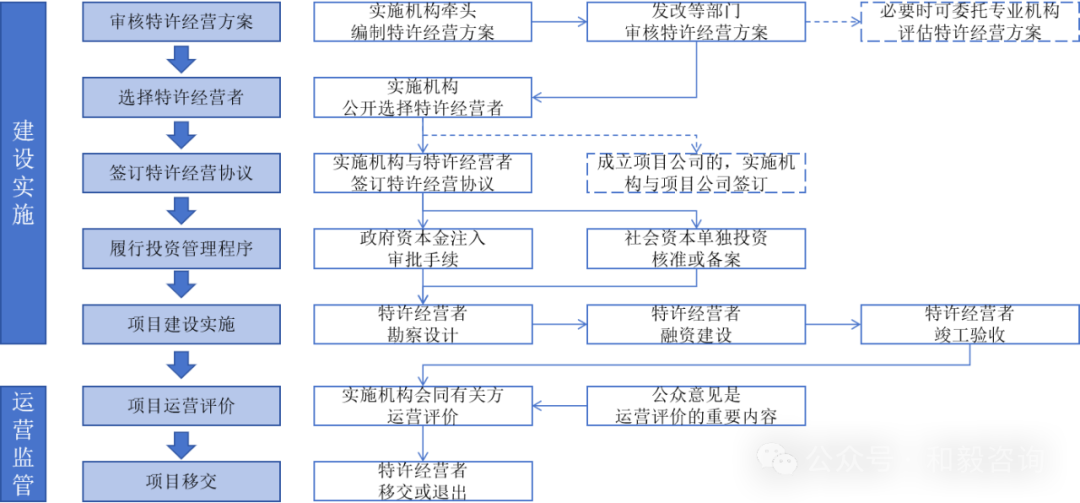

图2-2 新机制特许经营全流程

对于存量供水项目,符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资产,不仅实现区域供水的整合,也有利于形成投资良性循环。

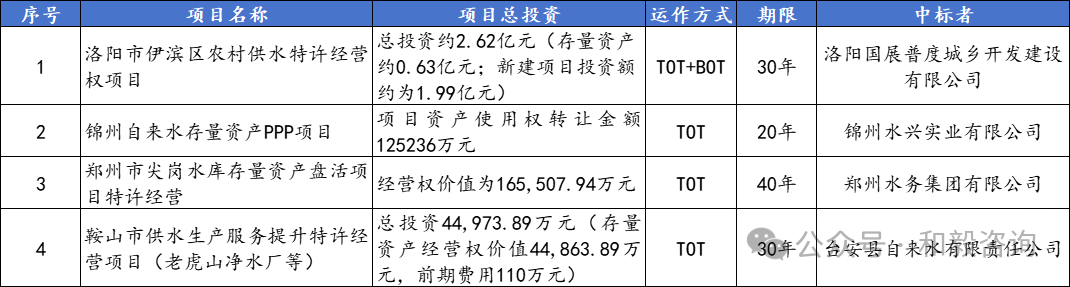

表2-1 供水-公开竞争特许经营

03 无偿划转

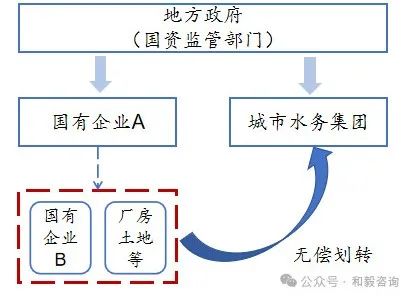

城市供水项目除了由城市水务集团运营管理,仍有部分供水项目掌握在地方政府行政事业单位或其他类型国企手中,对于该类项目的资产或股权,可以采取无偿划转的方式,整合至城市水务集团。

图2-3 供水资产/股权无偿划转

2021年6月以来,按照潍坊市政府部署要求,为形成完整的供水体系,推进潍坊市水务一体化和水资源的开发运营,将峡山水库及主要河道内的矿产资源注入潍坊水务。

2023年6月,荆门市开展中心城区居民二次供水设施移交,长宁8号小区业主委员会与市政府国资委完成二次供水设施资产移交签约,并由后者无偿划转至市水务集团。

龙港市国有资本运营有限公司2023年2月3日公告信息,拟将其持有的龙港市水务发展有限公司100%股权无偿划转至温州市公用事业发展有限公司。

(二)污水处理整合运作

我国污水处理行业市场参与者众多,主要参与者有大型国有企业、民营企业、跨国水务集团。由于污水处理市场化程度相对较高,除了城市水务集团,跨区域的市场化水务集团,也是污水处理整合、供排水一体化运作的主要参与主体。

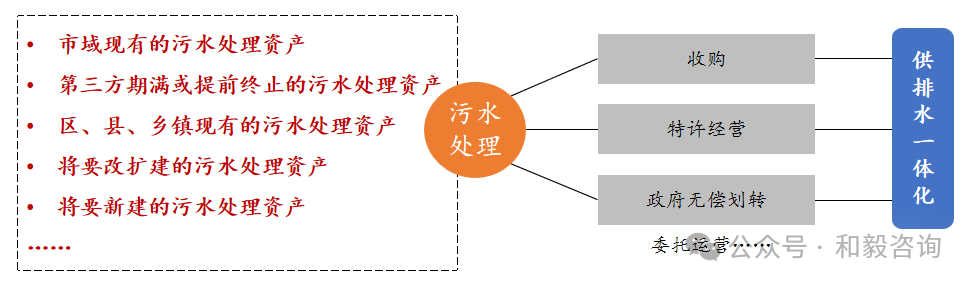

污水处理资产的整合方式主要包括:通过收购、特许经营、政府无偿划拨、委托运营等,整合市域现有的污水处理资产、第三方期满或提前终止的污水处理资产、区县乡现有的污水处理资产、将要新建或改扩建的污水处理资产等。

图2-4 污水处理整合运作

01 收购

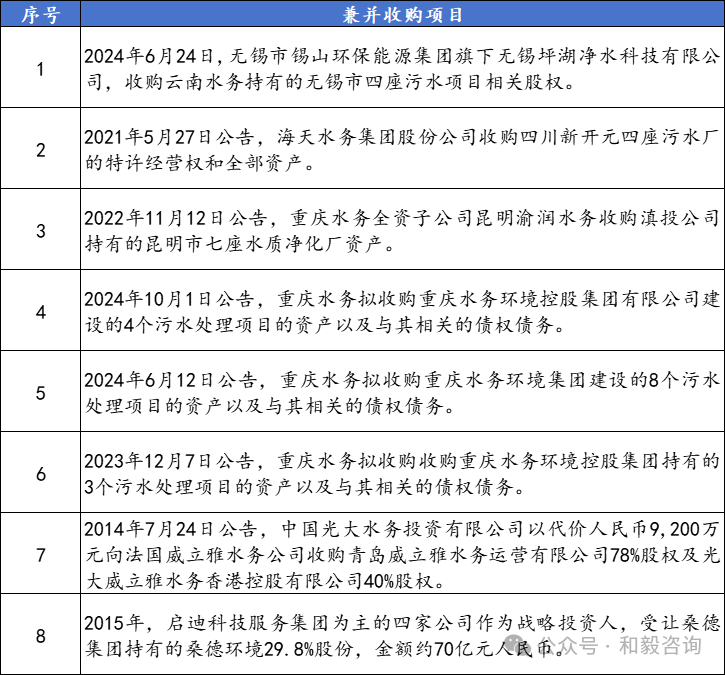

污水处理项目的市场程度较高,回报机制较为明确。因此污水处理成为水务集团整合的重点。而收购是实现污水处理整合的显著方式,能快速实现规模效应。污水处理的收购包括本区域、跨区域污水处理资产的收购。

表2-2 污水处理-收购

以锡山环能集团收购云南水务持有的无锡市四座污水项目相关股权为例。2023年12月27日,无锡云水水务投资有限公司100%股权、无锡鹅湖云水水务投资有限公司100%股权、无锡中发水务投资有限公司75%股权在云南省产权交易所挂牌转让,转让方都是云南水务投资股份有限公司。

2024年6月24日,无锡市锡山环保能源集团旗下无锡坪湖净水科技有限公司,作为买方与云南水务订立三项合同,5704.6万购买无锡云水100%股权、1844.03万购买鹅湖云水100%股权、9590.06万购买无锡中发75%股权,合计超1.7亿元。交易完成后,云南水务不再持有三家公司股权。东港、锡北、安镇、鹅湖四座污水处理厂正式由锡山环能集团接管,标志着锡山环能集团“厂网一体化”管理体系的成功落地。

02 特许经营

对于存量污水处理项目,符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资产,不仅实现区域污水处理的整合,也有利于形成投资良性循环。

表2-3 污水处理-公开竞争特许经营

03 无偿划转

以新洋农场场部居住集中区生活污水资产,无偿移交给县住建局等三单位为例,根据公开报道,2024年6月27日,江苏省新洋农场公司与射阳县住房和城乡建设局、盐城市射阳城镇净水有限公司、射阳县农业水利投资开发集团有限公司,正式签订《省农垦集团新洋农场场部生活污水处理设施资产及运营权移交协议书》。

协议约定,资产无偿划转及运营权移交基准日为2024年6月30日。新洋农场公司负责对所辖农场范围内的污水管网、设施和设备进行统计,分类分级,形成资产移交清单和管网分布图纸,并将移交资产清单、管道分布图等无偿移交给县住建局等三单位。移交之日起,县净水公司全面接手正式运维和管理。移交后资产纳入县农水集团代管。

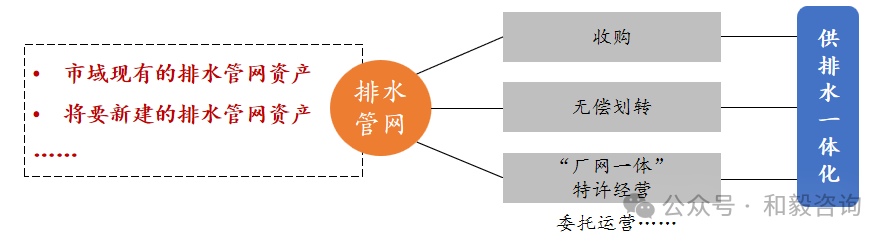

(三)排水管网整合运作

由于排水管网的投入及运营特性,“管网资产”普遍未进入城市水务集团。目前来看,排水管网是没有市场经营收益的公益性项目。但从水务环节及发展趋势来看,排水管网属于污水处理的运营环节,存在纳入使用者付费、实施厂网一体化定价的可能。基于此,可以探索收购、无偿划转、“厂网一体”特许经营等方式,整合排水管网。《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4号)提出,推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”。

图2-5 排水管网整合运作

01 收购

以武汉控股摘得主城区15项污水收集系统干管工程资产为例。2023年11月,武汉控股公司全资子公司武汉市城市排水公司,以8.14亿元摘得武汉城建基金办持有的主城区15项污水收集系统干管工程资产。标的资产15个项目主要涉及房屋构建物(泵站)、管网机器设备、土地使用权等,包括污水管网63.84公里,泵站14座,泵站设计抽排水量为57.456万吨/日,对应8宗土地使用权。价款支付方式为一次性支付。

武汉控股本次交易有助于巩固排水公司在武汉市主城区污水处理市场的主体地位及市场占有率,以及标的资产服务区域内增量污水环保业务的获取。经初步测算,本次交易完成后对公司短期经营业绩造成负面压力。排水公司将积极优化生产调度、提升协同管理水平,以最大限度提高污水收集增量、实现降本增效,并尽快明确将标的资产纳入特许经营协议范围事宜,以确保排水公司经营业绩。

02 无偿划转

高邮水投收到政府无偿划拨的供水管网资产和污水管网资产。2022年,高邮市水务产业投资集团有限公司收到政府无偿划拨的供水管网资产5.19亿元以及污水管网资产0.82亿元,全部计入资本公积。

赣州市信丰县城管理排水管网资产无偿划转至城投公司。将信丰县城市管理局所属的城区收费性排水管网资产(包括污水管网120.43公里、雨水管网153.54公里、雨污合流管网7.60公里,合计281.57公里)无偿划转至信丰县城市建设投资开发有限公司。

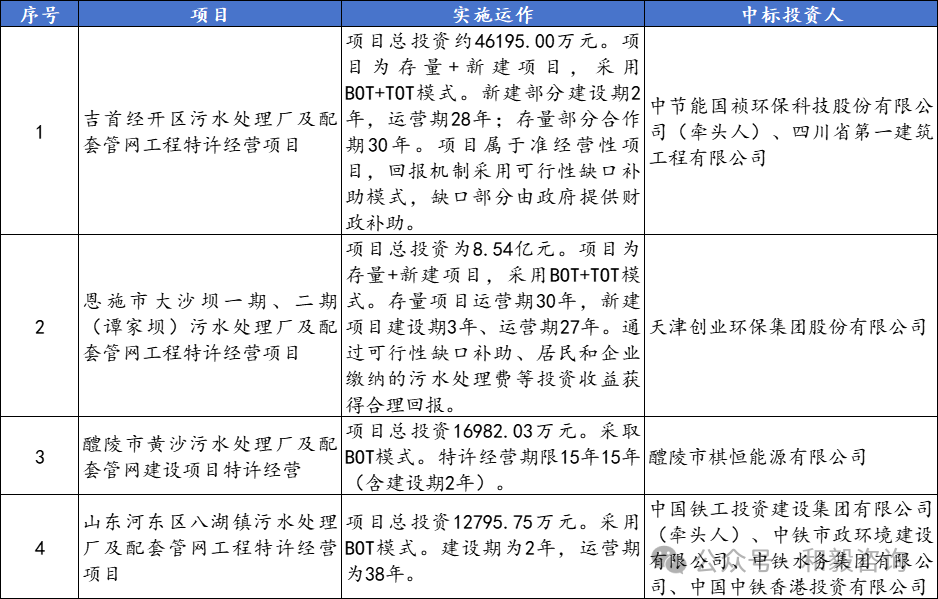

03 “厂网一体化”特许经营

排水管网通常不具备经营收益,因此排水管网通常作为配套工程与污水处理厂等具备经营收益的项目打包(BOT、TOT、BOT+TOT),通过公开方式选择投资人负责项目的投融资、建设、运营和维护等,实现“厂网一体”投资运营管理。

表2-4 “厂网一体”特许经营项目

04 委托运营

除了通过资产、股权等整合实现供排水一体化,委托运营也是供排水一体化的运作方式。政府投资建设的供水、污水处理、排水管网等项目,建成后委托给城市水务集团进行专业化运营,实行市场化的有偿服务。

《政府购买服务管理办法》规定“政府购买服务合同履行期限一般不超过1年;在预算保障的前提下,对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目,可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。”政府购买服务项目所需资金应当在相关部门预算中统筹安排,并与中期财政规划相衔接,未列入预算的项目不得实施。

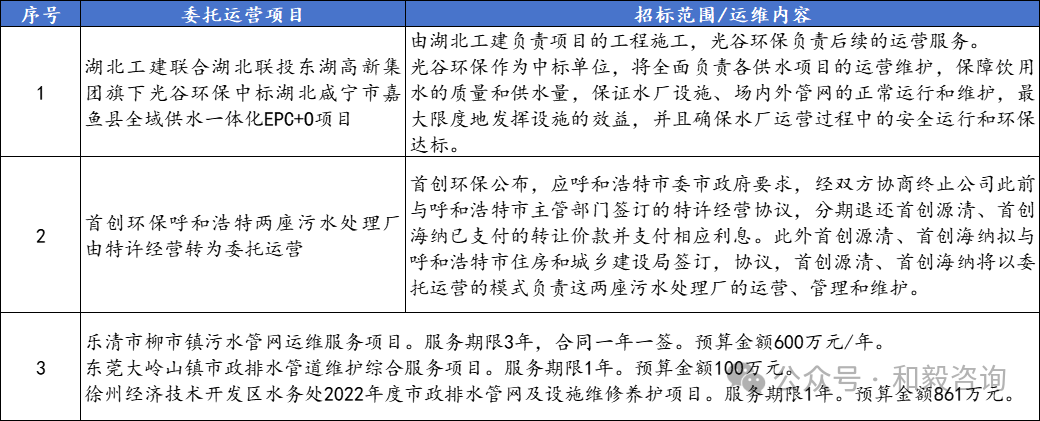

表2-5 水务委托运营

05 关键问题

(1)厂网一体化定价

目前来看,排水管网是没有市场经营收益的公益性项目,但存在纳入使用者付费、实施厂网一体化定价的可能。

分项定价。污水处理服务费,管网运营维护服务费分别定价。污水收集输送管网运营成本在污水处理定价成本外单列。无法实现整体性的按效付费及统筹效能提升。

一体化定价。现有污水处理价格基础上,结合实际情况,污水管网的建设投资及运营维护等费用全部纳入污水处理成本,最终形成整体性的污水处理服务价格。

征收的污水处理费与支付的污水处理服务费之间差额变大,面临企业、居民及政府的承担压力,资金渠道是关键!目前,浙江、福建、上海、南通等地区,污水处理成本中含污水收集输送成本。以南通为例,《南通市区污水处理服务成本规制办法》(通财规〔2020〕1号)——计入成本规制的费用应当与污水处理、收集、排放过程直接相关。污水处理服务成本=污水处理环节成本+污水收集排放环节成本+总部管理费用。其中,污水收集排放环节成本具体包括:污水收集排放环节输配成本、污水收集排放环节管理费用、污水收集排放环节财务费用、污水收集排放环节折旧和摊销。

(2)厂网一体化考核

将污水收集效能统一纳入污水处理服务质量考核范围,建立的系统化的质量考核体系,统一定价,统一考核,考核结果与付费挂钩。统筹考虑区域内污水收集与处理效率,探索构建以污染物收集效能及处理效果(进水水质、出水水质)为导向的管网运维绩效考核体系和付费体系,推动整体环节的优化提升。

绩效考核需要创新探索以效果为衡量的“价格组合”体系,否则复杂性下的“绩效考核”反而会走向僵化低下。同时对企业的绩效考核需要政府对应的授权及体制安排,否则企业无法“担当”“按效付费”。

编辑:李丹

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 010-88480317